Publié le 02-08-2022

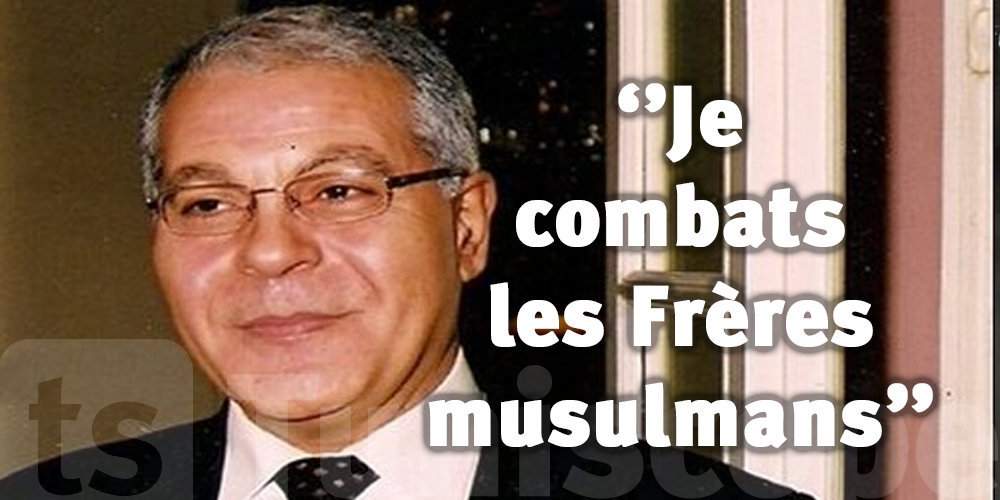

Qui est Mezri Haddad rentré à Tunis récemment Après 11 ans d’exil volontaire ?

Docteur en philosophie morale et politique de la Sorbonne et premier candidat musulman à avoir été qualifié par le Conseil national des universités françaises comme maître de conférences en théologie catholique, il est l'auteur de plusieurs essais portant principalement sur la politique et la religion (islam et christianisme).

Après onze ans d’exil volontaire en France, l’intellectuel Tunisien, est revenu au pays mi-juin dernier.

Selon Jeune Afrique, il aurait eu « deux visites nocturnes à Carthage », information démentie par Haddad.

Il a annoncé être à Tunis pour présenter ses trois derniers livres récemment édités à Paris. Le premier, « Mon combat contre l’islamisme et ses idiots utiles. »

Le deuxième, « La Face cachée de la révolution tunisienne. Islamisme et Occident : une alliance à haut risque ».

Le troisième livre, « Du choc de civilisation à la guerre de substitution ».

Ce que nous savons sur Mezri Haddad ?

Il intervient régulièrement dans la presse française (Le Figaro, Libération et Le Monde), belge (Le Soir) ou suisse (Tribune de Genève) et fait plusieurs apparitions sur France 24, LCI, Public Sénat, France Ô et France 2.

Il est également, de 2007 à 2009, codirecteur du Daedalos Institute of Geopolitics, un think tank basé à Nicosie et qui a été créé à l'initiative du ministère chypriote des Affaires étrangères. Fin 2009, il est nommé ambassadeur à l'Unesco, poste dont il démissionne en janvier 2011, avant la chute de Zine el-Abidine Ben Ali.

Formation et premières expériences

Originaire de Monastir par son père, Mezri Haddad est né au Kram, dans la banlieue nord de Tunis, où il a passé son enfance et une partie de son adolescence, dans une famille de la classe moyenne. Son père Mohamed, syndicaliste et militant destourien de la première génération ayant appartenu au réseau de la résistance dans la région de Menzel Bourguiba, est tourneur-ajusteur à la centrale thermique de La Goulette. Sa mère, originaire de Mateur, est couturière et mère au foyer

Études supérieures

En 1987, il obtient son DEUG en philosophie puis une licence en 1988. Il s'inscrit alors en sociologie et suit les cours des professeurs Raymond Boudon, François Bourricaud et Bernard Valade. Parallèlement, il participe durant trois années au séminaire de Dominique Chevallier consacré à l'histoire du monde arabe.

En 1989, année de la chute du mur de Berlin, il soutient sa maîtrise de philosophie morale et politique, intitulée L'idéologie communiste et l'islamisme : analyse et perspectives, dans laquelle il démontre les points de convergences entre les totalitarismes rouge (communisme) et vert (théocratie islamiste). Dans un article publié dans Le Monde du 25 avril 2009, Mezri Haddad dénonce le « fascisme vert ».

En 1990, il obtient son DEA sur le thème du « matérialisme historique et luttes des classes chez Karl Marx ». La même année, il s'inscrit en thèse de doctorat, dans la section philosophie morale et politique, sous la direction de Claude Polin.

La problématique des rapports entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel dans l'islam et dans le christianisme est le sujet de la thèse de 982 pages qu'il soutient en 1997. Selon les membres du jury, par sa démarche comparatiste et pluridisciplinaire, Haddad montre que le théologico-politique est le problème majeur de toutes les religions et de toutes les civilisations, la « maladie théocratique » n'étant donc pas une particularité islamique.

Selon Mohammed Arkoun, « par sa démarche résolument comparatiste et heuristique », la thèse de Mezri Haddad est « une première en matière d'islamologie et de théologie comparée, qui renoue avec la haute tradition de l'orientalisme philosophique ».

Activités politiques

Très tôt, Mezri Haddad prend ses distances avec le régime du président Zine el-Abidine Ben Ali. En 1989, il réitère ses critiques contre l'unanimisme et le culte de la personnalité qui ont déjà emporté le régime de Habib Bourguiba.

Entre 1989 et 1991, il est l'un des rares intellectuels à contester ouvertement, dans la presse tunisienne, la dérive autoritaire du régime. Il appelle au dialogue avec l'opposition, au respect des droits de l'homme et à l'ouverture démocratique. Interdit de parole en Tunisie, il poursuit son combat dans le quotidien Libération, le seul journal à lui ouvrir ses colonnes à l'époque.

Après trois années d'attente, la France lui accorde le statut d'exilé politique en 1995. Respecté par toutes les mouvances de l'opposition et sans appartenir à aucune d'entre elles, Mezri Haddad devient selon Lise Garon une pièce maîtresse de l'échiquier politique tunisien. Selon celle-ci, à chaque article paru dans Libération, il déclenche une crise diplomatique entre la France et la Tunisie12. Mohamed Mzali dit alors de lui qu'il est le véritable cerveau de l'opposition tunisienne en exil ainsi que le pont entre celle-ci et l'opposition de gauche à l'intérieur du pays. Il ajoute que « Mezri Haddad a été l'un des rares intellectuels tunisiens à prendre sa plume pour me défendre publiquement alors qu'il ne me connaissait pas personnellement.

Mieux, il avait quitté la Tunisie en janvier 1984 après avoir démissionné de la revue de la RTT (Radiotélévision tunisienne) où il avait fait ses premiers pas de journaliste. Il n'était donc ni destourien, ni un petit apparatchik qui venait de perdre ses privilèges, ni un ambitieux calculateur ».

Dans une interview donnée au quotidien belge Le Soir en 1997, il dénonce la paranoïa et la « susceptibilité quasi pathologique » du régime, ainsi que la menace intégriste, tout en privilégiant les moyens pacifiques et démocratiques pour la combattre.

Il appelle également à revenir à l'esprit et à la lettre de la déclaration du 7 novembre 1987, « à condition que les mauvais conseillers du prince quittent définitivement le palais de Carthage ».

Deux hommes influents semblent avoir joué un rôle décisif dans le rapprochement entre le président Ben Ali et Mezri Haddad : Mohamed Masmoudi, ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque de Bourguiba, et Béchir Ben Yahmed, patron de Jeune Afrique. Dès 1998, ce dernier le persuade de rompre l'exil et de rentrer en Tunisie mais Haddad ne revient au pays qu'en avril 2000, quelques jours avant le décès de Bourguiba. Il rencontre alors le président et plaide pour une amnistie générale et le retour des exilés politiques en Tunisie, notamment Ahmed Ben Salah et Mzali.

Avec son nouvel ouvrage, Non Delenda Carthago. Carthage ne sera pas détruite publié aux éditions du Rocher en 2002, il s'en prend violemment à l'opposition mais n'épargne pas non plus certaines figures du pouvoir, notamment son aile dure qu'il accuse d'avoir radicalisé le régime et d'avoir considérablement limité la liberté d'expression. Il continue néanmoins de défendre le régime tunisien, justifiant cet appui par son choix du réformisme libéral et du gradualisme démocratique et son rejet des alternatives révolutionnaires qui ne profiteraient, selon lui, qu'aux éléments les plus réactionnaires, notamment aux intégristes.

En novembre 2004, à la suite de l'élection présidentielle, il subit les foudres du régime en raison d'un article de Jeune Afrique où il compare Ben Ali au général Franco, appelle au dialogue avec l'opposition patriotique et plaide pour une amnistie générale et le retour des exilés politiques. Les caciques du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) au pouvoir réagissent alors par un violent article contre lui, publié dans le même magazine sous le titre « Avec Ben Ali, la Tunisie sait où elle va. Mais où va le bateau ivre de Mezri Haddad ? ».

En novembre 2009, après une traversée du désert de quatre ans, Mezri Haddad est nommé par le président Ben Ali comme ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Unesco, pourvoyant un poste vacant depuis 1996. Le RCD réagit très mal à cette nomination et, selon Maghreb Confidentiel, Ben Ali a pris cette décision « contre l'avis de son principal conseiller politique, Abdelwahab Abdallah ».

Le 15 novembre 2016, il assiste à la convention présidentielle de Marine Le Pen consacrée à la question des banlieues. Critiqué par ceux qu'il appelle les islamo-gauchistes et les Frères musulmans, il réplique que cette question des banlieues a toujours été importante pour lui et qu'il y a même consacré un ouvrage collectif en 2005.

Il rappelle qu'en tant qu'homme « libre et décomplexé », il répond aux invitations de tous ceux qui l'invitent, en citant Nicolas Dupont-Aignan et Alain Juppé, indépendamment de leurs convictions idéologiques.

Révolution tunisienne

Également chargé de mission académique à la présidence de la République, il défend la ligne progressiste et réformiste au sein du régime, dans la continuité de Mohamed Charfi, Dali Jazi et Slaheddine Maaoui.

Face au soulèvement qui agite le pays, il prend d'abord fait et cause pour le régime jusqu'au 13 janvier 2011 et déclare :

« Si cette situation continue en Tunisie, la horde que vous vous appelez le peuple, le peuple monsieur, le peuple va travailler. Le peuple s'inquiète, est chez lui. Le peuple est dans son entreprise, dans son foyer, et s'inquiète de cette déferlante de hordes. Et toutes les hordes du monde se ressemblent [...] Cette horde-là, cette déferlante, cette horde fanatisée est en train de brûler, de casser, de s'en prendre aux biens publics et privés, et bientôt, si on les laisse finir, et si vous continuez à faire l'apologie de cet anarchisme en marche en Tunisie, bien sûr que bientôt on aura ces hordes : attaquer les gens chez eux, les violer, les voler et les massacrer, absolument. »

À la surprise générale, il annonce le lendemain matin sa démission de son poste d'ambassadeur auprès de l'Unesco, quelques heures avant l'annonce du départ du président Ben Ali à qui il écrit : « Si vous la refusez, cela signifierait pour moi que, désormais, je servirai un État démocratique. Si vous l'acceptez, ce serait pour moi une délivrance et pour vous une déchéance ». Mezri Haddad est le seul ambassadeur à avoir démissionné de son poste après l'avoir occupé quatorze mois.

Comble des paradoxes, c'est un disciple de Bernard-Henri Lévy, Raphaël Haddad, qui lui rend hommage en écrivant que « Mezri Haddad a offert par sa démission ce jour un édifiant exemple de dignité et de courage individuel. Mais au-delà des remarquables qualités humaines dont sa décision dénote, cette démission est aussi un indice politique extrêmement puissant ».

Le 16 février, Mezri Haddad déclare la naissance du Mouvement néo-bourguibiste, mouvement dont il annonce l'auto-dissolution début mars dans le quotidien Le Temps.

Le 19 août 2011, le parti de l'Union néo-bourguibienne est légalisé à l'initiative de Mohsen Feki.

Depuis la révolution, Mezri Hadadd a de nouveau choisi l'exil en France, d'où il continue à mener son combat « pour une Tunisie souveraine, démocratique et séculière » et à batailler contre l'idéologie des Frères musulmans et contre le wahhabisme, aussi bien dans les pays arabes qu'en France.

Source : Wikipedia